| TOP > 気になる「水」「食」「大気」のはなし > 食品添加物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 食品添加物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

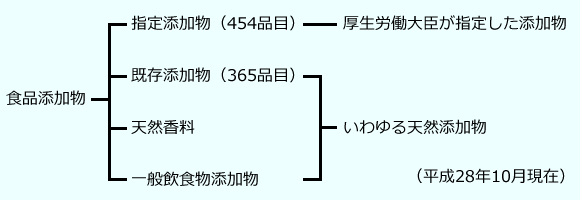

われわれが日常摂取する食事には、大別して生鮮食品と加工食品とがあり、このうち加工食品には食品添加物が含まれるものが多数存在します。 食品添加物(以下、添加物)とは、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」と食品衛生法において定義され、表示の方法についても細かく定められています。 食品の製造や保存のために一定の目的をもって意図的に使用されているものを添加物といい、物質として「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」の4種類に分けられます。 ◆指定添加物 厚生労働大臣が安全性と有効性を確認して指定した添加物で、保存料に使われるソルビン酸や安息香酸などがこれにあたります。化学合成されたものが多いですが、安全性については厳しく審議されています。 ◆既存添加物 長年使用された実績のあるものとして、厚生労働大臣が許可したものでカラシ抽出物など、香辛料の抽出物はこれにあたります。 ◆天然香料 動植物から得られる着香を目的とした添加物で、使用量が微量であることと、長年の食経験から健康被害がないとされているものです。 ◆一般飲食物添加物 一般には食品として飲食するもので、たとえば着色をするために果汁を添加物として使用する場合、こう表現します。 ところで、冒頭でも述べましたが、添加物は食品の表示欄に表示を行う場合にも規定があります。その表示の方法は、次の4つの方法が挙げられます。 ◆物質による表示方法 カラメル色素やリン酸塩(Na)などがこれにあたり、使用した添加物をそのまま物質名で表記する方法です。 ◆ 物質名に用途名を併記する表示方法 添加物の用途は数多く存在しますが、保存料や甘味料など必要性が高いとされる8種類の用途の添加物には「保存料(ソルビン酸K)」や「甘味料(ステビア)」といったように、用途名と物質名を併記して表示しなければなりません。 ◆一括名による表示方法 原則的には添加物は物質名を表示しなければなりませんが、使用目的が明確であり、製剤の形で使用される添加物は、その使用目的を表す「一括名」で表示されることがあります。豆腐に使用される「にがり」などは豆乳を固める目的で使用しますので「凝固剤」という表記になりこれにあたります。 ◆表示が免除される場合 栄養強化で使用される場合、加工助剤・キャリーオーバーの場合は表示が免除されます。栄養強化で使用されるのは、ビタミン類やミネラル類などですが、特定の食品においては、栄養強化の場合でも表示義務のあるものがあります。 このように食品添加物については食品衛生法や食品表示法など食品に係る法律でさまざまな取り決めがなされています。添加物が入っている食品を過剰に拒否する人もいますが、化学合成された添加物でも数々の基準をクリアして認められたものであり、使用量・使用目的なども定められています。また、危険性が認められたものは使用可能な添加物の一覧より削除されることになっています。 なお、食品によっては添加物が無いと成立しないものがあり、前述した豆腐は凝固剤がないと豆乳のままですし、乳児用ミルクなどに添加された栄養素は乳児が育つのに必要なものです。 このように、添加物は用法・容量が定められていますので、添加物だらけのような食べ物は注意した方がいいかもしれませんが、決まった用法・用量で最低限の物については、そこまで気にしなくてもよいのではないでしょうか。

※本記事の内容は掲載当時の情報に基づいており、現在の法令や基準値とは異なる場合がございます。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||